Lucius Cornelius Sulla assiège Pompéi en 89 av.

Lindsey HallPartager

En 89 av. J.-C., les défenseurs de Pompéi, postés sur leurs anciennes murailles, observaient avec une inquiétude croissante l'approche des légions romaines venues du nord. Ce qu'ils virent n'était pas une invasion étrangère, mais quelque chose de bien plus inquiétant : leurs anciens alliés romains venant les écraser. La vue des formations disciplinées de Lucius Cornelius Sylla avançant vers leurs portes marqua un tournant qui allait changer à jamais cette prospère cité campanienne.

La route vers la rébellion : comprendre la guerre sociale

Pompéi était depuis longtemps un allié de Rome, mais à la fin du IIe siècle av. J.-C., les relations s'étaient dégradées. Comme de nombreuses communautés italiennes, les citoyens de Pompéi ressentaient de plus en plus le ressentiment envers leur statut de seconde zone au sein du système romain. Ils fournissaient des soldats aux armées romaines et payaient des impôts, mais se voyaient refuser les pleins droits de citoyenneté qui leur auraient assuré une représentation politique et une protection juridique.

Le point de rupture survint en 91 av. J.-C., lorsque la guerre sociale (du latin socii , signifiant alliés) éclata dans toute la péninsule italienne. Les alliés italiens exigeaient la citoyenneté, une fiscalité équitable et la fin de leur statut de subordination. Devant l'échec des solutions diplomatiques, de nombreuses communautés prirent les armes contre leur ancien protecteur. Pompéi, malgré sa longue histoire de coopération avec Rome, se joignit à cette quête d'égalité.

Le siège commence : la campagne de Sylla de 89 av. J.-C.

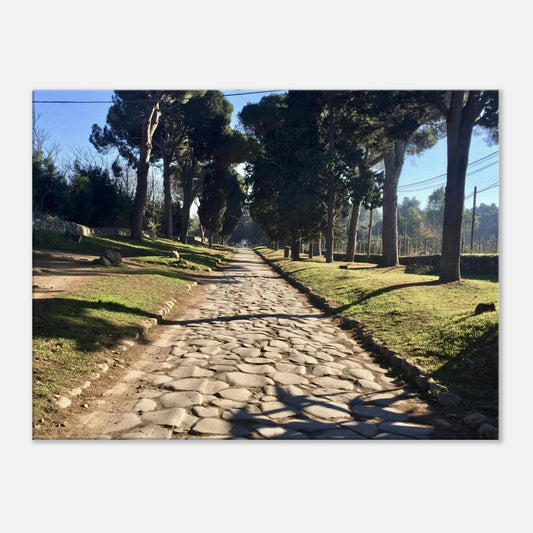

Au printemps 89 av. J.-C., Sylla s'approcha de Pompéi avec ses légions aguerries, progressant probablement le long de la route côtière en provenance de l'actuelle Naples. Le siège se concentra sur la partie nord des défenses de la ville, notamment autour de la porte d'Herculanum (connue dans l'Antiquité sous le nom de Porte du Sel) et de la porte du Vésuve adjacente. Ce choix stratégique était logique : la route passant par la porte d'Herculanum offrait la voie la plus directe vers Naples et les autres grands centres de population.

Des vestiges archéologiques témoignent encore de l'intensité de l'assaut romain. Les fouilles ont révélé de nombreux projectiles – pierres, pointes de lance et autres projectiles – encastrés dans les murs et disséminés dans les quartiers nord de la ville. Les anciennes fortifications elles-mêmes présentent des traces évidentes de coups, certaines sections de murailles présentant des travaux de réparation datant de l'immédiat après-siège.

Résistance organisée : les inscriptions osques

Le témoignage le plus remarquable de la résistance de Pompéi provient peut-être des inscriptions eituns découvertes, peintes en ocre rouge sur divers murs de la ville. Écrites en osque, la langue italique locale de la région, ces marques tactiques indiquaient aux défenseurs leurs positions assignées pendant le siège.

Les inscriptions révèlent un niveau d'organisation militaire sophistiqué chez les défenseurs pompéiens. Le fait qu'ils aient pu coordonner leur défense par des ordres écrits suggère non seulement une maîtrise répandue de l'osque, mais aussi un système de commandement bien structuré. Les analyses archéologiques indiquent que ces inscriptions ont été appliquées à la hâte pendant le siège, témoignant de la capacité des défenseurs à s'adapter et à communiquer sous une pression extrême.

Cependant, malgré cette organisation impressionnante et leur connaissance approfondie du terrain, les Pompéiens ne purent résister indéfiniment à la puissance militaire des légions professionnelles romaines. La combinaison d'attaques soutenues, de tactiques de siège et de la pression psychologique d'affronter le général le plus compétent de Rome finit par briser la résistance de la ville.

La chute et la transformation

Le siège se termina par la reddition de Pompéi à la fin de l'année 89 av. J.-C., bien que sa durée exacte reste incertaine dans les sources antiques. Les conséquences furent immédiates et profondes. Sylla établit la ville comme colonie romaine et la rebaptisa Colonia Cornelia Veneria Pompei en l'honneur de son nom de famille (Cornelius) et de sa divinité protectrice, Vénus.

Plus important encore, Sylla installa un nombre important de ses vétérans militaires dans la ville, modifiant ainsi fondamentalement son caractère démographique et culturel. Ces colons romains apportèrent avec eux la langue latine, le droit romain et les coutumes romaines. La transformation fut remarquablement rapide ; en une génération, Pompéi passa d'une ville italienne rebelle parlant l'osque à une communauté profondément romanisée.

L'héritage du siège

Le siège de Pompéi représente bien plus qu'une simple victoire militaire dans l'expansion de Rome. Il marque la fin de l'existence de Pompéi en tant que communauté italienne indépendante et le début de sa vie de cité romaine. De 89 av. J.-C. jusqu'à l'éruption catastrophique du Vésuve en 79 apr. J.-C., Pompéi se développera comme un centre urbain typiquement romain, doté d'un amphithéâtre, de forums de style romain et des structures sociales qui définissaient la vie municipale romaine.

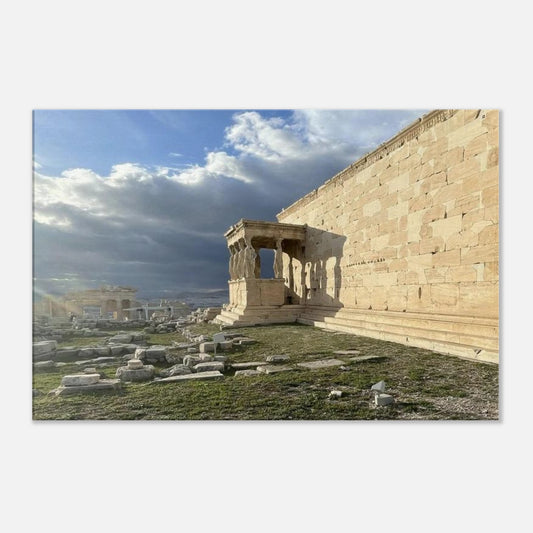

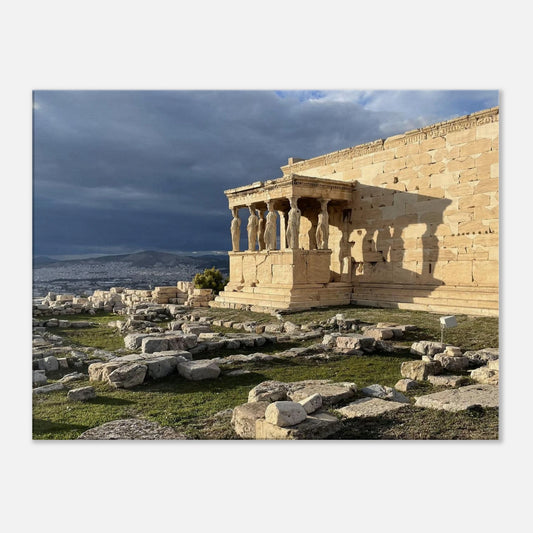

Aujourd'hui, les visiteurs de la porte d'Herculanum peuvent encore observer les pierres antiques qui ont témoigné de l'assaut de Sylla. La porte elle-même, l'une des entrées les plus impressionnantes et les mieux préservées de la cité antique, témoigne silencieusement de la résistance et de la transformation de la ville. Les cordes et barrières modernes qui protègent le site archéologique n'auraient certes pas représenté un défi pour les ingénieurs de Sylla, mais elles contribuent désormais à préserver cette remarquable fenêtre sur un moment charnière de l'histoire romaine.

Photo prise en mars 2025 à Pompéi.